研究内容

ここでは私の研究について紹介します。

トップページで載せたように研究テーマは

「衛星観測データのデジタルプラネタリウム用コンテンツにおける

画像処理 〜「あかり」衛星の見た宇宙〜」

です。

簡単ですが以下のようにまとめました。

1.衛星観測データを用いたデジタルプラネタ

リウムへの普及

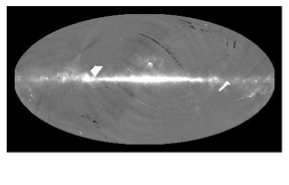

今回は赤外線衛星「あかり」から得た全天データを使用しています。

赤外線衛星「あかり」は日本で開発された人工衛星です。

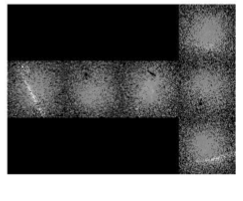

「あかり」外観 「あかり」全天サーベイ画像(波長9μm)

出典:宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 出典:JAXA 「あかり」チーム

「あかり」の主な目的は全天サーベイ観測です。可視光では見られない宇宙の様子をプラネタリウムを通して観察することで一般の人にも興味を持ってもらう足がかりとしていけたら良いと考えました。

2.デジタルプラネタリウム投影用画像の作成

上で示した画像を用いて投影用の画像を作成しました。

まずは昨年度作成されたプログラムを使用してみたところ以下のような画像となってしまいました。

先ほどの元画像のように奇麗ながぞうではないことが分かります。

ここでおきた問題は

・元画像のファイルサイズが変換後の画像のファイルサイズよりも小さいことです。

デジタルプラネタリウム用の画像は規格がある程度定められていて、今回の「あかり」画像

データは不都合でした。

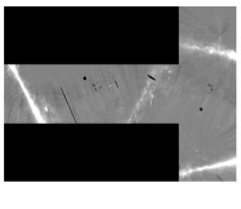

改善策としては

・補間法の作用を用いた逆変換の利用です。

デジタル画像変換には順変換と逆変換の2種類があり、後者でれば問題が解決できるという

ことです。

プログラムを変更して再び画像を作成しました。

すると上のような画像が得られ、逆変換が適応できたことが分かりました。

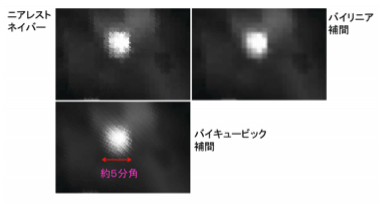

3.補間法ごとの画像比較

補間法とは抜けてしまった画素を周りの画素を参照して計算する方法です。

作成した画像の補間法にはニアレストネイバー法、バイリニア補間法、バイキュービック補間法を使用しました。

☆ニアレストネイバー

求める画素に最も近い画素を採用する。

☆バイリニア補間法

求める画素値に対して周り4点の画素から重み付き平均で値を算出する。

☆バイキュービック補間法

求める画素値に対して周り16点の画素から重み付き平均で値を算出する。

それぞれの計算をプログラムに組み込み各補間法における画像の比較は以下です。

以上から補間法の違いが確認でき、バイキュービック補間法が最も良い画像を取得していることが言えます。

4.今後の方針

今後では「あかり」データだけでなく多波長に渡る画像データをデジタルプラネタリウム

投影へ向けた画像作成ができると良いと思います。

また、作成したプログラムの実行時間などの短縮などもまだ改善できる点としてあがります。

以上が私の研究内容です。かなり大雑把ですが、論文をダウンロードすることもできますので

詳しくはそちらを参考にしてくださるとありがたいです。。。